张正茂:潜心育种二十载 把贡献书写在大地上

编者案:7月24日,来自北京大学、清华、北京航空航天大学等高校的首都大学生采访团,赴西安—杨凌—兰州—敦煌—张掖进行“穿越千年丝路,寻觅中国印记”集体采访活动,探访千年丝路中的往事,触摸丝路的传承和发展,于探访中学习,于采访中传承。本次采访活动由北京市委教育工委、人民网联合主办。

今年57岁的张正茂,从事旱地小麦育种加工研究工作已21年了。同大多数育种工作者1样,张正茂的身上有1种浑厚的气质,这是经年累月地在田间地头风吹日晒塑造出来的。

张正茂1985年考入西北农林科技大学的前身西北农业大学。怀揣着对知识的渴望和远大的报国理想,他立志要做1个对国家对社会有用的人,要用实际行动来报效祖国。“那会儿我们的偶像是赵洪璋、周尧、李振岐这些大师。”张正茂说,“年少时胆子也大,我就带着几个同学去大师家里造访,我们去过周尧家,赵洪璋家,邱怀家……学校里的大师几近都造访了个遍。”这些学者的言传身教,令张正茂至今受用。

1996年,从事行政工作的张正茂开始了小麦育种研究工作。他说:“行政工作固然有价值,但是我想做1些更加实际的事情,像赵洪璋他们那样把自己的贡献书写在大地上。”正是这份信心,使张正茂坚定地走上了科研之路。

“现在的科研条件有了非常大的进步,有些科研条件在全球都是顶级的,但之前却不是这样。”张正茂提到,育种工作需要长时间的积累,在室外田间的工作时间很多,劳动强度大,培养1个好的品种可能需要78年乃至10多年的时间。

“之前我听到有人跟我抱怨,说他们51节不放假。我跟他说,我们小麦育种工作谁51节放假说明他不正常,育种工作就是这样没有节假日。”张正茂说到,秋播夏收的时候,每天早上从7点开始1直工作到晚上8点,只有中午可以休息1会儿。

通过不懈的努力,张正茂终究培养出了我国第1个通过审定的普通小麦——冰草远缘杂交小麦品种普冰143。以后又成功培养了普冰9946、普冰151等小麦品种,目前已在陕西、甘肃等地大面积推行种植。

张正茂(右)与哈萨克斯坦国立农业大学Taken院士(左)合影,身后是合作实验田(照片由采访者提供)

从去年开始,西北农林科技大学在哈萨克斯坦阿斯塔纳和阿拉木图建成了两个5公顷的现代农业科技创新示范园。“主要是为了把我们优秀的科学技术和品种,输出到丝路沿线国家,增进国际合作和交换,帮助他们提高产量,同时也增加我国食粮进口,减轻土地负担,减缓食粮压力。”张正茂表示,今天4月底,普冰9946、普冰151小麦品种已在阿拉木图和阿斯塔纳播种扎根。哈萨克斯坦旱地面积大,灌溉农业较少,普遍降雨量比较低,所以高水份利用率、抗旱的小麦品种,能够取得更好的产量。

哈萨克斯坦国立农业大学为了做好示范园工作,组建了专门的专家团队,项目负责人Taken院士是哈萨克斯坦小麦育种方面的领军人物。“Taken院士已70岁了,依然亲身去示范园做许多具体的工作。”张正茂回想道,“他说‘我们要在10年内培养出我们合作的优秀品种’,兴之所至,他从自己办公室的橱柜里拿出自己收藏的威士忌与我们共饮,庆祝合作愉快,令我非常感动。”

“8月中旬,我们的小麦将会迎来收获,我计划再去哈萨克斯坦。”对下1步示范园工作,张正茂满怀向往地说,“我们正在征集和选择更多更好的品种,挑选出合适哈国生长条件的良好品种进行示范种植,我们学校与哈萨克斯坦在作物育种、作物栽培、份子生物学、节水农业等方面也将进行更深入的合作与交换,相信示范园将发挥更大的引领示范作用。”

对张正茂来讲,小麦育种是1份事业,也是1份责任。“现在学校从事小麦研究工作的专家很多,却几近都是410岁以上。”张正茂希望有更多的年轻人可以加入到小麦育种这项事业中来,为“1带1路”参与国家的农业发展增加更多的气力。(西北农林科技大学 刘冰翰)

-

伤口如何快速愈合?补哪些营养更好?

手术完成以后,会在身体上留下或大或小的伤口,需要一定的时间才能够恢复。合理饮食对于伤口恢复有帮助,关...[详细]

-

术后康复喝江中初元复合肽营养液为健康助力!

生病加上手术,对于患者的身体和心里来说,都是一种很大的负担,所以患者术后的护理要格外细心,这样才能让...[详细]

-

手术后伤口不愈合怎么办?可能是营养摄入不足

不管是什么手术,都会对身体有造成一定的影响,会留下或大或小的伤口,需要通过合理护理来进行恢复。想要快...[详细]

-

从胸腔镜手术伤口恢复图看康复之道!

谁都想要健康的身体,不想要被疾病困扰,但疾病也是意料之外的事情,没有办法避免。有病就要及时治疗,现在...[详细]

-

手术伤口愈合快的方法,江中初元易消化好吸收

手术后多多少少会留下刀口,这是避免不了的,因此术后要注意护理,以快速恢复。当然想要快速恢复,是要有一...[详细]

-

又分手了这两位热搜常客到底什么情况

一大早,阚清子又双叒叕上热搜了 原因是,昨晚她发了这么一条微博,说这一年重新认识了自己 这样的评论,不可...[详细]

-

-

进博会现场直击:美华沃德医疗携手澳洲Perdays,破解孕育焦虑有新招

"医疗的本质不仅是治愈,更是陪伴。"

-

Baxdrostat在Bax24 III期试验中对难治性高血压患者24小时动态收缩压显示出...

Baxdrostat对夜间动态收缩压显示出具有统计学意

-

频率学校于11月11日推出首个“世界频率日” ,通过音乐和健康传播全球团结

新的国际日 旨在提高人们对

-

致未来的自己 -- "肺癌关注月"主题活动落地春城,书写肺癌关爱新篇章

昆明2025年11月11日 /美通社/ -- 正值国际肺癌关

-

Shilpa Pharma Lifesciences凭借出色的可持续实践荣获EcoVadi...

印度赖久尔2025年11月11日 /美通社

-

沃特世推出与Empower软件集成的电雾式检测器,显著提升实验室生产力及样品通量

新闻概要: 可在质量控制与研

-

-

-

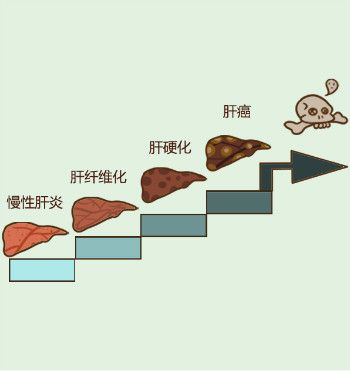

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线