向西方传播中国文化的先驱陈季同

在近代史上,最早自觉向西方传播中国文化并用外文著书立说的是陈季同。他在中国文化被普遍误解的19世纪后期,以西方人为读者对象写作了1系列著作,意图使西方人了解真实的中国。

自觉的中国文化传播者

陈季同(1852年—1905年),字敬如,福建侯官人,肄业于福州船政学堂,专习法国语言文字。1875年,在沈葆桢推荐下,随福州船政学堂考察英、法、德、奥4国,归国后著有《西行日记》4卷。1877年,又随李凤苞出洋,“兼习英、德、罗马、拉丁各种文字,尤精熟于法国政治并拿布伦律法,虽其国之律师学士号称老宿者莫能难”,曾“代理驻法公使兼比、奥、丹、荷4国参赞”(《福建通志·列传》)。尔后直至1891年归国,他连续在欧洲生活16年。

在欧洲期间,陈季同“发现中国是世上最不为人所知的国家”,“人们可能把我们中国人想象成1种被驯化了的类人动物,在动物园里表演者各种滑稽动作,他们总喜欢将我们置于幻灯中”。他从切身经验中体会到“毛病的构成来源于偏见”,因此,“觉得有能力写1部关于中国的书以表达我个人的印象时,就决定提笔写出它并将其发表”(黄兴涛等译《中国人自画像·叙言》,以下凡引此书不再标出)。他给自己制定的目标是“说明中国文明的本来面目,它的特点,并肯定它的起源”。

1884年,陈季同与法国人蒙第翁合作,在巴黎《两个世界》杂志上连续发表18篇题为《中国和中国人》的文章,全书皆以陈季同的口吻介绍中国文化与风俗。尔后不久,他们又进1步将这些文章增加改写为《中国人自画像》1书,于1884年在巴黎正式出版,全书分20章,详细介绍中国的家庭生活、婚姻、妇女、书面语言、社会阶级、先人崇拜及史前时期等内容。此书出版后,当年重版5次。第2年即有英译本、德译本。尔后,陈季同还用法文发表《中国人的戏剧》《中国故事集》《黄衫客传奇》等著作。旅居欧洲期间,陈季同曾屡次发表中国主题演讲。如1886年,在法国社会经济学年会上演讲《中国及其农村居民》;1888年,在地理学会发表关于中俄历法的演讲。1889年,陈季同在巴黎索邦大学演讲,罗曼·罗兰在日记中记叙当日演讲情形称其“非常法国化,但更有中国味”。

欧洲风格的中国文化讲述

陈季同对跨文化传播的特性有较为自觉的认识。在与曾朴谈话时,他说:“我在法国最久,法国人也接触得最多,常常听到他们对中国的论调,活活把你气死。”缘由在于“我们太不注意宣扬,文学的作品,译出去的很少,译的又未必是好的,好的或译得不好,因此生出重重隔膜”。因此,在译介中国文化时,陈季同非常重视策略:

重视细节描写。陈季同在介绍中国的家庭生活时,非常重视细节和进程的描述,如对迎亲、跪拜的刻画即非常细密,让人有身临其境的感觉;对中国书面语言的介绍,详述毛笔字启蒙的8条规则,标示出1幅汉字“微型图画”。《中国的快乐》记叙了中国的节庆、乡野之乐、餐桌快乐、游戏及公共文娱等内容,展现了中国文化与中国生活的世俗性图景。在《中国旅行记》中,陈季同以1名旅行者从欧洲动身前往中国游历的方式展现中国的民俗、地理等事项,娓娓道来,犹如谈心1般通俗流畅。

以欧洲人的精神和风格讲述中国文化。在《中国人自画像》中,陈季同宣称“打算在这本书中实事求是地描写中国——依照自己的亲身经历和了解记叙中国人的风俗习惯,但却以欧洲人的精神和风格来写”。他认识到故事“比别的作品情势”更能表现1个“民族的生活”,由于故事“短小并触及各种主题”,“能迅速地审察社会的每一个阶级,因此能完全地体现1个国家的风俗习惯”。他选译《聊斋志异》编成《中国故事集》,称“这些中国故事不能以其原本的情势显现给欧洲的读者,那种情势取决于我们的语言和文学习惯的需要”。为此,他在翻译时,常常改变原来的篇名,如将《王桂庵》译为《骨肉情深》、《画皮》译为《吸血鬼》、《辛104娘》译为《女律师》,以使这些故事能够更好地被西方人所理解。他说:“如果外在情势已变得尽量法国化,那末,相反,其本质和民族色采却完全保存了原样。这是中国的,是纯洁的中国式的故事,我希望它们能够取得欧洲公众善意的接纳。”

直接选编西方有关中国的代表性言论。在介绍中国的劳工阶层时,他直接援用1些到过中国的欧洲人所写的著述,以便于让西方读者“从这些旅游者的记叙中取得满意的信息”。

中国本位的文化立场

陈季同有非常强烈的中国文化本位意识。他1方面极力从正面来塑造中国形象,认为“中国人也有资历把他们那些奇异的发明放在宇宙的天平上,称量其对人类的贡献”,并为中国的“落后”“蛮横”说进行辩解;另外一方面,他又对西方文化予以批评。

陈季同对中国社会结构和政治风俗加以美化与推重,“在中国,家庭是全部社会和政治结构赖以存在的基础。中国社会可以说就是1个由众多家庭组合而成的集合体。……实际上,家庭是政府的缩影,是培养政治家的学校,皇帝本人也不过是其中的1名学生”。他说:“在中国,有5条基本原则通过教育构成和保证了家族关系的纽带,即忠君爱国,孝敬父母,夫妻和睦,兄友弟恭,朋友有信。”

在正面塑造中国形象的同时,陈季同大力驳斥西方人关于中国文化的误解与偏见。在西方,“中国妇女常被想象成可怜的生物,她们几近不能走路,禁锢在家中”,他“大胆纠正1个毛病,那就是把中国妇女当作愚昧古怪的生物,以为她们默默无闻,到人间来只是为了生儿育女,这也是所有对中国的误解中最使人不快的1点”;针对中国弃婴风俗的“谎言”,他认为“中国有很多保证婴孩们免于受饿的办法”,“法律对杀婴行动按近亲伤害罪论处,政府也对公共育婴机构予以资助”。

由于坚持中国本位文化的立场,陈季同在批评西方人对中国文化存在误解的同时,其本身也堕入了对西方文化的“偏见”。如认为“西方文明的核心特点就是它的侵犯性”,又宣称“西方社会给我印象最深的1点,是其人心的冷漠,是对他人的不幸无动于中”,这些评论明显有失公允。

本日当中国,正在海外大力建立中国形象。此时此刻,不可忘记向西方传播中国文化的先驱陈季同,不可忘记他“非常法国化,但更有中国味”的传播经验,也不可忘记他在传播进程中不辨良莠、1概加以保护的教训。

作者:雷平 (湖北京大学学中国思想文化史研究所副教授)

-

聂远为什么叫双耳老师

聂远的聂上下拆分,即双耳,其实严格意义上应该是三耳,聂的繁体字是三个耳朵的耳拼凑而成的,聂远出道多年...[详细]

-

孕妇喊疼想剖腹产被家属多次拒绝后跳楼自杀

原标题:绥德待产孕妇坠楼死亡 院方称曾三次建议剖腹产均被家属拒绝8月31日20时左右,陕西榆林市第一医院绥德...[详细]

-

酩悦轩尼诗天猫旗舰店盛大开幕独家限量抢购

全球仅有100件的轩尼诗 百年禧丽干邑 ,今日在天猫上线拍卖,150万的起拍价也创下了天猫平台干邑类最高记录。这...[详细]

-

山西三维集团停产整改生态环境部挂牌督办

近日,上市化工企业山西三维集团被媒体曝出将工业废渣违规倾倒在村庄附近,工业废水直接排入山西 母亲河 汾河...[详细]

-

周冬雨林允李易峰你们确定不会热出痱子穿这

高温预警,又是高温预警,然而周冬雨等一众明星的秋衣造型让我实在怀疑我们是不是过了一个假夏天?请看周冬...[详细]

-

小红莓乐队主唱桃乐丝意外去世

原标题:小红莓乐队主唱桃乐丝意外去世◀2011年桃乐丝与乐队曾经在北京举办演唱会(资料片)。本报方非摄本报...[详细]

-

-

诺和诺德"健康生态联盟"2.0亮相进博,新版"诺和关怀"同步登场

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 11月7日,第八届中

-

诺华与京东健康深化合作,携手推动创新成果加速惠及更多患者

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 在第八届中国国际

-

多特瑞全球首发艾草精油 携手"邻居"探索精油应用新可能

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 进博会"八届全

-

贝亲亮相2025进博会:以"巢"为题,演绎母婴家庭美好生活方式

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

腾盛博药宣布在《自然-医学》发表ENSURE II期研究结果

研究结果为小干扰核糖核酸(

-

诺和诺德联手零售药店, 打造肥胖症管理“最好一公里”

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 11月7日,在第八届

-

-

-

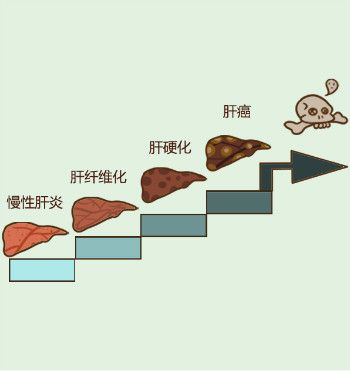

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线