站在物联网风口,中国传感器产业能否弯道超车?

1部智能手机中要用到10几种传感器,1部高级汽车里可能利用了几百个传感器,1个现代化的智能工厂中用到的传感器数量动辄以万计。传感器已渗透到人们生产生活的各个方面。

赛迪顾问预测,“1035”期间,我国传感器市场年均复合增长率CAGR将到达31%以上。而根据《第3次工业革命》和《零边际本钱社会》作者杰里米·里夫金的大胆料想,到2030年时,全球利用的传感器数量将从2013年的35亿个突飞猛进到超过100万亿个,人与自然环境将通过传感器紧密相连。

“传感器是提升我国现代信息技术、带动产业化发展的最好突破口。”中国科学院院士、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦表示,“在全球半导体产业中,传感器整体起步较晚,我国与国外的差距较小,而现在正是由传统向新型传感器转型的关键阶段,布局得当有可能实现弯道超车。”

中高端传感器进口占比达80%

据行业统计估算,我国2014年敏感元件与传感器销售额突破1200亿元;2015年需求量可达约652.9亿个,增长率高于18%,销售额将突破1300亿元。目前,我国已有1700余家从事传感器研制、生产和利用的企事业单位,传感器产品到达10大类、42小类、6000多个品种。

中国传感器产业已构成从技术研发、设计、生产到利用的完全产业体系,部份细分领域已跻身世界领先水平。但就整体水平而言,国内的传感器产品仍以中低端为主,技术相对落后。中国市场上的中高端传感器进口占比达80%,数字化、智能化、微型化产品严重欠缺。

“国内企业的产品主要集中在低真个压力、温度、应变片等低附加值产品,最近几年内有几家企业开始MEMS产品的生产,其中麦克风产品势头发展较好,但其他如压力、加速度、陀螺等也是比较低端得产品。”

清华大学微电子学研究所王喆垚教授在接受《中国电子报》记者采访时表示,“与欧美日相比,国内在全部产业的各个环节都是落后的,制造技术和封装技术更加明显。基础环节的问题解决不够完全,原始性创新的产品少,致使产品的附加值和市场份额都比较低。”

“我国传感器产业在发展进程中存在缺少技术开发和产业化发展专业人材、行业文化与产业化不相适应、市场适应性与拟合度不高而综合本钱太高、与国际化市场对接能力不够、企业体制和机制严重制约等诸多问题。从行业整体来看,集中表现为1个‘散’字。”工业和信息化部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源指出。

物联网传感器有望“弯道超车”

传感器是物联网感知层中的重要组成部份,承当着数据收集和传输的重担,是物联网实现的基础和条件。数据显示,全球物联网市场范围在2025年有望到达11万亿美元,相应的传感器市场也将到达数千亿美元范围。

王曦认为,全部半导体产业都将得益于物联网的发展。虽然我国半导体产业起步较晚,但物联网的快速发展,不但让中国半导体产业有了更大的市场空间,更是带来了赶超国际先进水平、做到世界第1的机会。

传感器产业整体起步较晚,我国与国外的差距较小,而现在正是由传统向新型传感器转型的关键阶段,布局得当有可能实现“弯道超车”。

由于物联网所需的大量传感器芯片只需完成简单的数据收集、存储和传输,这就要求芯片必须低功耗、低价格。借助现有的材料、封装技术,这些性能在45nm芯片上便可完善显现。而我国在45nm左右制程和8寸晶圆上有成熟的产业布局,随着物联网的发展,这些产能将得到最大程度的释放。

所以说,1方面,物联网的超大范围市场将大大拉动集成电路产业的发展;另外一方面,物联网所需传感器的特性也有望改变集成电路发展路径,让现有制程的集成电路有了更多发挥的空间,这对我国集成电路的发展是极大的机会。

实际上,传感器产业不但包含着巨大的市场,更是与国家信息安全紧密相干。传感器作为外界信息的重要来源和物联网信息互联的基础,同样成为易受攻击的环节之1。若有闪失,不但可能致使数据泄漏和网络入侵等问题,更有可能将虚假数据传入网络冲击后续所有利用。实现传感器的自主可控和安全可靠,也是保障我国信息安全不可缺失的重要1环。

产业链需调和发展

专家指出,由于传感器产业横跨多个领域,长时间以来分属不同的行业及部门管理,导致产业管理过于分散,缺少统1调和机制,各行业主管部门所制定的传感器产业发展政策,因管理范围不同难免会有局限性。国家长时间以来出台的产业发展政策,缺少基于全产业链高度的战略计划,没法满足国内高速发展的产业需求。

为此,郭源生建议,政府应对传感器行业重新定位并确立发展目标,结合行业特点进行顶层设计,制定产业化发展的中长时间战略计划,出台具有延续性的产业发展政策,加强产业宏观引导,增进产业协同创新能力的提升。对行业进行公道的结构调剂和产业布局,为行业延续发展创造条件。

针对行业的具体发展措施,王喆垚表示,由于传感器种类多、差异大,因此难以通过1个代工厂的模式增进全部行业的进步。从国外传感器产业的发展来看,主要的几家企业都是从具体产品突破,包括设计、制造、封装、信号处理等,由1个企业把全部技术链吃透,然后围绕着基于类似技术的产品,再逐步扩大产品种类和范围。虽然也有少数企业如美国的Invensense等,自己没有生产线,完全依托代工成长为大型企业,但他们在结构设计和封装方面有原始性的创新,才能得以发展。

王喆垚强调,如果在设计、制造和封装环节没有独特的创新技术,就必须把制造工艺、噪声抑制、封装和读出电路等主要技术环节充分掌握和突破,然后才可以依托本钱优势进行竞争;高附加值的产品则必须依托原始性的创新,包括设计、制造和封装等1个或多个环节。

研发投入也是传感器产业发展的1大痛点。传感器与传统IC的重大区分在于多种类和个性化,不同的器件之间没有完全标准的工艺,触及不同的参量,致使每一个系列的产品都要从前端研发重新投入,因此前期研发需要大量的资金与时间。同时,中高真个MEMS器件良品率约为70%~80%,需要通过大量数据来稳定1个工艺,长时间的改进和磨合工艺也需要延续投入。

对此,北京大学微纳电子学研究院主任廖怀林向《中国电子报》记者建议,应建立中立的、无依托单位的国祖传感器研发中心,由国家基金、风险基金、企业投资进行完全市场化运作,重点解决企业研发能力弱、研发投入不足或风险高、科研单位技术转移困难等问题。

“相干项目可依照1定比例投入,如企业和研发中心1:10。企业可以取得项目产业化的优先权,研发中心在企业有盈利的情况下可以通过产业授权取得回报。”廖怀林提出,“项目既可以是由研发中心通过自己的技术委员会遴选的,也能够来自企业拜托或是由科研单位转入的成套技术。而且无妨让科研单位人员保存人事关系,带着技术到研发中心组织产业化开发。”

-

张艺谋妻女晒自拍母女颜值爆表

明星,怎么说也是个人吧。时不时晒晒照片,来个自拍什么的不足为奇。明星张婷与其女儿,在平安夜当晚晒自拍...[详细]

-

视帝陈豪爱妻陈茵媺爬山遇发哥为拍贴脸合照

视帝陈豪的爱妻陈茵媺“野生捕获”到周润发,抛开丈夫,完全放下矜持,就像树熊那样缠绕树干般搂紧周润发脖...[详细]

-

蒙面唱将猜猜猜第三季播出时间

《蒙面唱将猜猜猜》第三季于2018年10月21号每周日晚21:10分播出。《蒙面唱将猜猜猜》是江苏卫视的王牌节目,201...[详细]

-

郑爽才是中国好老板让助理出演角色进军娱乐

在年初的时候说到 中国好老板 ,大家的第一直觉就是我们的大幂幂了,用一部《三生三世十里桃花》把旗下的艺人...[详细]

-

盘点娱乐圈当下最俊朗的五大男神你喜欢哪一

靳东,1976年12月22日出生于山东,中国内地男演员。1993年,在电视剧《东方商人》中饰演少年高显扬;2005年,出演...[详细]

-

-

贝亲亮相2025进博会:以"巢"为题,演绎母婴家庭美好生活方式

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

腾盛博药宣布在《自然-医学》发表ENSURE II期研究结果

研究结果为小干扰核糖核酸(

-

诺和诺德联手零售药店, 打造肥胖症管理“最好一公里”

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 11月7日,在第八届

-

美敦力康辉亮相第八届进博会,AiBLE™数智生态加速进化拓维

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

利和医疗idsMED签约两大中国医疗创新企业

助力中国高端医疗设备进军东南亚市场 上海2

-

UPL在COP30前夕启动全球行动“#AFarmerCan”,倡导农民参与气候行动

~ 此项全球号召敦促各国领导人使农民在气候战

-

-

-

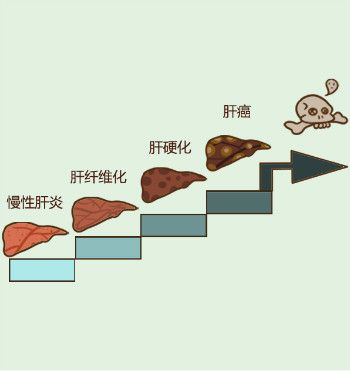

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线