《人民的名义》火热背后的传统道德文化思考

近日,反腐题材电视剧《人民的名义》爆红于网络,引发了人们的热烈讨论。演员的高深演技与导演编剧的深厚功力,是这部剧大火的必要条件,但其根本的缘由还是老百姓对反腐题材的关注。

图据网络

反腐题材引发社会关注

人们对反腐倡廉题材电视剧的关注缘由有3:

其1是惩治赃官的办案细节满足了老百姓的好奇,各级部门的职能与相互合作令人们对政府具体工作有了更深入的了解。第1集中侯亮平1步步抓捕“小官巨贪”赵德汉的进程使人印象深入,这1幕丰富并具象化了人们对办案进程的了解与认知,令人感到“反腐就在身旁”。

其2是人民大众对赃官污吏与社会不良风气的深恶痛绝。如今,社会财富分配不均,阶级差异活动趋于固化,社会矛盾也被不断激化。人民需要1个平台看到反腐成果的推动,看到正义的实现。

其3是人民对国家反腐倡廉信心的加强。政府的党风廉政建设和反腐工作卓有成效。政府部门深化改革转职能,加强法治增进了公然,保障了权利规范运行,强化鼓励严问责,同时增进了政策落实和勤政有为。反腐题材如今以最平民化基础化的方式,走进了大家的视野中,将反腐成果通过电视屏幕展现出来,大家愿意看也愿意讨论,根本缘由是由于对国家政府工作的认可与信任。

传统文化中的“反腐倡廉”

回顾过往,反腐是中国社会贯穿古今的主题,人们对传统文化的继承与发展,也体现在了这部电视剧上。传统文化作为民族发展的精神动力与精神支柱,时时刻刻影响着人们的生活,并渗透镌刻在国家政策中。

《人民的名义》成功的很大缘由,是因其延续了中华优秀传统文化的精神内涵,使现实反腐工作能与传统民族精神1脉相承。剧中有1句台词,援用了明代山东巡抚年富的座右铭“公生明 廉生威。”这句话是讲,为官公正,才能使政治清明;为官清廉,才能在百姓中建立威望。这与剧中人物达康书记的政治信条不谋而合。实际上,儒家思想的核心就是“德政”与“仁政”。中国古代伟大的思想家政治家孔子主张实施德政,“为政以德,比方北辰,居其所而众星共之。”而统治者要做到为政以德,便要先“正已”,再“正名”,这与电视中清廉洁政的官员之信仰不谋而合,正所谓先提高自己的政治素质与工作能力,才能有令行制止之效,服务人民。而伟大的思想家孟子在老师的思想基础之上,又提出了”仁政”的概念,完善了儒家政治学说体系。“仁政”是要“以人为本”,就是从大众中来到大众中去,即“民为贵,社稷次之,君为轻”。剧中的光明区信访处窗口很低,大众上访只能蹲在窗口前,还要遭到工作人员爱答不理的态度对待,这完全与儒家学说提倡的宽厚待民,施以恩惠背道而驰,因此遭到了观众的批评。千百年前的政治学说就如此具有时期性先进性,令人不由感叹传统文化的博大精深。回归传统文化,从中汲取气力,更是值得我们深入的思考。

【扩大浏览】古训中的廉政教育

其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语·子路》

富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不居也。——《论语·里仁》

勤能补拙,俭以养廉。 ——《尚书》

欲虽不可去,求可节也。——《荀子·正名》

廉者,政之本也。——《晏子年龄·内篇杂下》

治官事则不营私家,在公众则不言利。——汉·刘向《说苑·至公》

举事以为人者,众助之;举事以自为者,众去之。——·汉《淮南子·兵略训》

吏不廉平,则治道衰。——《资治通鉴》

贪而弃义,必为祸阶。—— 《3国志·吴书·鲁肃传》注引

政在去私,私不去则公道亡。——晋·傅玄《傅子·问政》

廉者,民之表也;贪者,民之贼也。——宋·包拯《乞不用赃吏疏》

士有公天下之心,然后能举天下之贤。——元·张养浩《风宪忠告》

-

聂远为什么叫双耳老师

聂远的聂上下拆分,即双耳,其实严格意义上应该是三耳,聂的繁体字是三个耳朵的耳拼凑而成的,聂远出道多年...[详细]

-

孕妇喊疼想剖腹产被家属多次拒绝后跳楼自杀

原标题:绥德待产孕妇坠楼死亡 院方称曾三次建议剖腹产均被家属拒绝8月31日20时左右,陕西榆林市第一医院绥德...[详细]

-

酩悦轩尼诗天猫旗舰店盛大开幕独家限量抢购

全球仅有100件的轩尼诗 百年禧丽干邑 ,今日在天猫上线拍卖,150万的起拍价也创下了天猫平台干邑类最高记录。这...[详细]

-

山西三维集团停产整改生态环境部挂牌督办

近日,上市化工企业山西三维集团被媒体曝出将工业废渣违规倾倒在村庄附近,工业废水直接排入山西 母亲河 汾河...[详细]

-

周冬雨林允李易峰你们确定不会热出痱子穿这

高温预警,又是高温预警,然而周冬雨等一众明星的秋衣造型让我实在怀疑我们是不是过了一个假夏天?请看周冬...[详细]

-

小红莓乐队主唱桃乐丝意外去世

原标题:小红莓乐队主唱桃乐丝意外去世◀2011年桃乐丝与乐队曾经在北京举办演唱会(资料片)。本报方非摄本报...[详细]

-

-

未来已来:拜耳健康消费品打造进博AI论坛,赋能大众自我健康管理

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 在AI技术重塑全球

-

诺和诺德"健康生态联盟"2.0亮相进博,新版"诺和关怀"同步登场

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 11月7日,第八届中

-

诺华与京东健康深化合作,携手推动创新成果加速惠及更多患者

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 在第八届中国国际

-

贝亲亮相2025进博会:以"巢"为题,演绎母婴家庭美好生活方式

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

多特瑞全球首发艾草精油 携手"邻居"探索精油应用新可能

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 进博会"八届全

-

美敦力康辉亮相第八届进博会,AiBLE™数智生态加速进化拓维

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

-

-

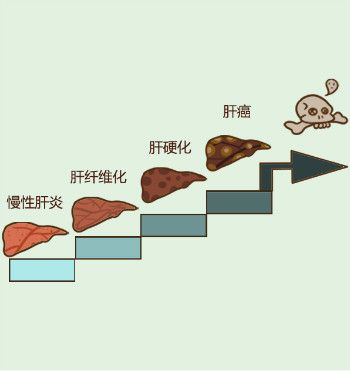

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线