大洋钻探:推动我国科学家深入研读“南海天书”

新华社“决心”号2月8日电(记者 张建松)如果将地球的构成与演变比作1部“天书”,南海就是这部书中最精彩的篇章之1。为了从海底深处“查阅资料”,我国正在展开的“南海深部计划”与国际上的大洋钻探计划紧密结合,我国科学家共主导了3次南海大洋钻探。

国际大洋钻探是1个开放性的国际合作研究计划,各国科学家通过各自提出建议书的国际竞争,争取钻探航次。1998年,我国正式加入国际大洋钻探计划以后,同济大学汪品先院士提交的《东亚季风在南海的记录及其全球气候意义》建议书,很快争取到第1个南海钻探航次,即IODP184航次。1999年春,“决心”号大洋钻探船首次驶入南海,实现了我国深海科学钻探零的突破。

千万年来不断堆积在海底的沉积物,为科学家研读“南海天书”提供了最真实的“历史档案”。首次南海大洋钻探,目标就是获得深海沉积的连续记录,以研究气候系统特别是东亚季风的演化历史及其缘由。“决心”号在南海6个深水站位共钻了17口钻孔,从水深2000-3300米的海底钻入地下,最深的1口深入海底以下850米,获得高质量岩芯总计5500米,取芯率将近95%,逾额完成任务。

为深入“研读”首次南海大洋钻探取的丰富“历史档案”,在科技部和国家自然科学基金委员会等部门的支持下,来自全国8个单位的科学家,在统1的计划下,共完成30余种实验项目、6万屡次分析。“南海天书”的1些篇章渐渐显现在科学家眼前。

例如,通过获得南海3200多万年来的深海沉积记录,首次“回眸”探讨了2000多万年以来气候周期性的演化;发现大洋碳循环的长周期,揭露了气候周期演化中热带驱动的作用;用深海记录中的多项指标取得了东亚季风演化历史,证明和南亚季风的演化有10分类似的阶段性;获得南海演化的沉积证据,证明海盆扩大早期已有深海存在,最强烈的构造运动产生在渐新世晚期,到300多万年前,南海沉积环境才出现强烈的南北差异。

为了更加深入解读南海的“生命史”,2014年,我国科学家主持了第2次南海大洋钻探。“决心”号再次来到南海,履行IODP349航次任务。这次钻探,科学家的研究对象是南海海盆大洋岩石圈演变和深水沉积环境变迁,钻探对象从沉积岩拓展到火成岩,研究目标从环境演化扩大到海盆成因。

“决心”号共完成5个站位的取芯,和2个站位的地球物理测井工作,钻探深度共4317米。其中,沉积岩取芯1524米、基底玄武岩取芯78米,取得最大井深1008米,首次获得了南海深海盆的沉积岩和大洋玄武岩岩芯记录。

通过深入“解读”这些来自南海海盆的珍贵样品,我国科学家已绘制出南海的“生命地图”:南海东部次海盆“诞生”于约3300万年前,“死亡”于约1500万年前;西南部海底“诞生”于约2300万年前,“死亡”于约1600万年前。此 外还发现:南海在构成进程中有多期大范围火山喷发,南海深海盆有反复变化的沉积历史等。

目前,我国科学家主导的第3次南海大洋钻探再次拉开序幕。与前两次相比,这次钻探目标更深、难度更大,“决心”号两个航次均聚焦于南海扩大之前的大陆破裂,力争能钻到南海张裂前夕的基底岩石,从南海构成的最早源头研读“南海天书”。

我国科学家为什么要如此执着地研读“南海天书”?

这是由于南海是我国的“母亲海”!

据中国科学院南海海洋研究所特聘研究员、第2次南海大洋钻探首席科学家林间教授介绍,大约在4000万-5000万年前,我国大部份地区还是干旱少雨的1片荒漠,东亚季风和南海的构成,给这片大陆送来了丰沛的雨水,焕发了勃勃生机。作为地球上低纬度最大的边沿海,南海地处全球最高的珠穆朗玛峰和全球海洋最深的马里亚纳海沟之间,位于全球最大的海洋板块(太平洋板块)、全球最大的大陆板块(欧亚板块)和菲律宾海板块等多板块会聚的地方。特殊的地理位置,使南海研究对气候变化、板块构造、地质灾害等研究都具有重大意义。

研读“南海天书”还对了解全部地球“生命史”都具有重要学术意义。太平洋是全球最大的海洋,东西两边却非常不对称。太平洋西部边沿有众多的边沿海,包括白令海、鄂霍次克海、日本海、东海、南海、苏禄海、塔斯曼海等,而太平洋东部的边沿海却较少。以南海为样本,解读这1重要而奇特的科学问题,可对研究地球的板块演变有重要意义。

另外,大洋中脊环地球海底65000多千米长,是海洋地壳与板块的“诞生地”,也是地球上最长的火山链。如今的南海洋中脊已死亡,而如今的太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋底的洋中脊,却大多数都是活的。与南海洋中脊进行对照研究,还可以读懂地球洋中脊的“生命故事”。

-

王栎鑫娇妻与女儿强势同框王大姐躲床头实力

自从娱乐圈刮起晒娃风后,很多明星夫妻也不再将婚姻藏得严严实实,不仅夫妻之间会高调秀恩爱,对儿女的生活...[详细]

-

中印现在有多紧张连在印旅游的台湾人都倒霉

中印边境的紧张局势也波及到了台湾。27日 , 两名台湾大学生赴印度旅游 , 在靠近克什米尔的喜马偕尔邦首府西姆拉...[详细]

-

随性又百搭千万不要错过这件单品

原标题:随性又百搭,千万不要错过这件单品 很多人的印象里Polo衫和时尚没什么关系 能穿它的场合只有运动的时...[详细]

-

尹正发了一条微博陈赫看到后转发评论说准备

相信一提到尹正和陈赫的关系,那绝对可以说是好的穿一条裤子都嫌弃裤子太肥的那种,两人不仅在综艺节目上打...[详细]

-

时代影响力发片单王朔编剧新作不老奇事将拍

原标题:时代影响力发片单 王朔编剧新作《不老奇事》将拍 时代影响力发布会 搜狐娱乐讯 (哈麦 文 小明 视频)...[详细]

-

裴勇俊朴秀珍二胎女儿凌晨出生母女均平安

裴勇俊 朴秀珍新浪娱乐讯 韩国演员裴勇俊、朴秀珍的二胎女儿于10日顺利出生。据某媒体10日的报道,裴勇俊于10日...[详细]

-

-

德马泰克携手四川三高生化于第八届进博会签署合作 共同打造生物制药智能仓储标杆

上海2025年11月6日 /美通社/ -- 全球内部供应链创

-

诺华公司进博会展示全球研发实力,依托进博加速创新落地中国

上海2025年11月6日 /美通社/ -- 在第八届中国国际

-

上海市医学会与勃林格殷格翰签署战略合作备忘录 助力提升上海脑卒中防治水平

上海2025年11月6日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

泰尔茂神经介入产品WEB™自膨式动脉瘤瘤内栓塞器隆重亮相进博会 助力中国出血性脑卒中治疗升...

上海2025年11月6日 /美通社/ -- 作为中国推动高水

-

首个科学减重体验空间"轻盈小屋"亮相进博会,诺和诺德携手多方倡导科学减重长期主义

上海2025年11月6日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

《"无液氦"磁共振成像装备技术专家共识》启动仪式成功举办

上海2025年11月6日 /美通社/ -- 今天,在第八届中

-

-

-

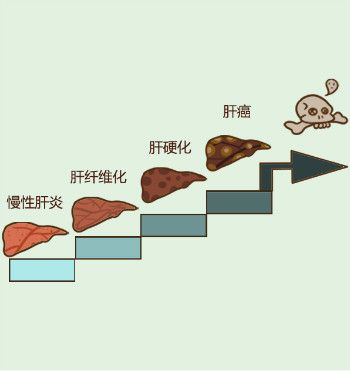

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线