平衡土地整治与生态问题 多维度呵护绿水青山

2017-06-21 18:04:09

今年的6月25日是第27个全国土地日,其宣扬主题是“土地与生态文明建设”。尽人皆知,我国人多地少,人地矛盾突出,又有大面积国土属自然环境卑劣、生态脆弱地区,土地利用行动极易引产生态问题,解决土地与生态问题燃眉之急。

当下,《土地管理法(修正案)》(征求意见稿)正在征求意见中,最新表述备受关注。“征求意见稿”中有1条新的变化,即在第109条增加了“土地利用整体计划应当坚持创新、调和、绿色、开放、同享的发展理念,综合斟酌资源环境承载能力”,这是专家们脍炙人口的,但还有很多现实问题值得探讨。

“绿水青山就是金山银山”

“绿水青山就是金山银山。”这句话是习近平总书记关于生态文明的论断,也是很多地方打出的标语。而土地资源是生态文明建设的重要基础因素之1,最近几年来遭到各方的高度重视。

“土吃人叫哭连天,人吃土欢天喜地。”这句谚语很好地诠释了土地的重要性及土地与生态环境的关系。尽人皆知,土地资源是人们赖以生存的基本自然资源和物资基础,是不可再生的稀缺资源。

在农业生产中,土地不但是劳动对象,而且本身又是最重要的劳动资料。可以说,没有土地就没有农业生产。事实上,大自然为人类提供土地的同时,也向人类提出因地制宜地公道利用土地,以获得更大的经济、社会和生态效益。

但是,最近几年来我国土地生态环境其实不乐观。具体表现在水土流失、土壤污染、土地盐碱化、生态用地减少、生物多样性下降等问题日趋突出,加重了人地矛盾,制约了经济社会的延续发展。

特别20世纪以来,我国人口迅速增长和城市化进程加快,对土地的需求猛增;同时,人类滥用技术能力任意开发和使用土地,破坏了土地的自我调理机制和生态平衡致使土地退化,从而加重了土地的短缺,使土地生态问题日趋严重。

以土地污染为例,最受关注的就是现代农业过分依赖化肥、农药以取得高产,其带来的恶果就是土壤有机质下降、肥力降落、板结变硬,农产品质量也随之降落。

中国人民大学土地管理系主任叶剑平教授在接受《中国科学报》采访时表示,土地生态环境问题实质上是经济、社会发展与土地公道利用与保护之间的矛盾,那种只寻求土地利用社会经济效益而忽视生态系统承载力的做法,既违背生态规律,也带来了严重的损失。

而国家也意想到这个问题的严重性,相继出台了《全国国土计划纲领(2016⑵030年)》《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》《土地污染防治行动计划》等政策性文件。

最新修订的《土地管理法》也充分斟酌了这1点。国土资源部办公厅有关负责人介绍,将“土地与生态文明建设”作为今年全国土地日宣扬主题,旨在贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和新发展理念的整体要求。

土地整治少不了生物多样性

土地整治是提高土地利用率的1项重要举措,它不但可以有效保护耕地,还能改良和保护生态环境,增进宜居环境建设和生态环境的可延续发展。

最近几年来,我国土地整治在保护耕地、提高土地节俭利用水平、优化土地利用结构等方面获得了巨大的成绩。但中国地质大学(北京)土地科学技术学院教授吴克宁撰文表示,由于我国土地整治起步晚,土地整治计划实行中还存在1定的不足,其中就包括计划设计中生态用地减少。

据悉,生态用地最早是两院院士、我国著名土壤学家石元春教授提出来的,后有学者进行了不同的论述,但主旨都是要保护土地的生物多样性。

事实上,在基于生物多样性保护的土地整治中,目的就在于将生物多样性保护的理念融入到土地整治的计划、设计、施工和后期管理中,以提高土地生产力,保护生物多样性,保护食粮和生态安全。

今年年初,国家出台的《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》就提出,加强耕地数量、质量、生态“3位1体”保护。

“实际上,占补平衡要斟酌生物多样性,是很难办的,有些地被占了便可能永久补不上了。”国土资源部土地整治中心副主任勋文聚告知《中国科学报》记者。

以对口扶持补充耕地为例,其中辽宁、吉林、黑龙江分别对口江苏、浙江、广东。就生物多样性而言,南北方的损失是完全不1样的,“不能等量齐观,必须慎之又慎。”勋文聚表示,不解决好科学决策问题,仅仅理解成市场交易肯定是不行的。

反观土地利用变化上,随着工业化和城市化发展的推动,城市郊区成了土地利用变化最剧烈的地区,主要表现为农地的非农化。在中国土地学会副理事长、中国农业大学教授张凤荣看来,另外一个土地利用变化剧烈的地区是山区,但山区的土地利用变化不是非农化,而是耕地的撂荒、农村的衰落和生态的恢复。

“山区生态的恢复还是要靠生态系统的自我修复能力,撤出人为干扰便可;对山区土地利用,需要不断认识土地利用及覆植的散布和演替规律,而不弄土地整治。”张凤荣表示,这就是他所谓的“无为而治”。

张凤荣建议审视我国现行土地政策,包括耕地占补平衡、城乡增减挂钩政策和土地整治工作,提出科学的土地政策建议,让土地管理工作更精准地助推生态文明建设和全面小康社会建设。

“用自己的地,种自己的庄稼”

当前,我国农业经营的地块显现细碎化的特点,农户经营土地范围小,土地利用显现插花、无序和分散状态。土地流转是最近几年来我国土地的主要利用方式,且发展速度较快。据统计,截至2015年底,全国家庭承包耕地流转面积到达4.47亿亩。

但有学者表示,农地的流转也会引发土地的重组及其使用性质的变化,进而直接或间接地引发乡村人文景观、自然景观、农田景观和聚落景观的演化。

这其中便触及到在加快生态文明制度建设中,如何从体制机制上确保土地生态安全更值得关注。

中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英向《中国科学报》介绍,有史以来,农地使用制度及农业经营主要有3种情形,每种情形都对生态环境产生不同的影响。

情形1是当事人用自己的地,种自己的庄稼。我国大部份历史时期以这类情形为主,党国英认为这类土地制度下,农民会爱惜土地,保护环境。

情形2是当事人用他人的地,种自己的庄稼。“短时间租地便是这类类型。”党国英介绍,有些人为了取得高产,实行掠夺式经营,租期结束后,很多地几近不能再用来做农业。

情形3是当事人用他人的地,种他人的庄稼。党国英认为,这类情形主要产生在农业雇工经营中。在多数情况下,农业经营的不肯定因素多,需要生产者有高度的责任心。

根据党国英调查,农业雇工可能不公道地使用化肥、农药等生产资料,“所以,农业生产常常适用家庭农场,而不能弄公司化经营。”而用自己的地、种自己的庄稼基本属于家庭农场经营。

“大力发展家庭农场经营,鼓励土地承包权流转,或鼓励租约长时间化,都有益于农业生态环境的保护。”党国英表示,这是今后农村土地制度改革的基本方向。

但不管怎样变化,有1条基本原则不能变,即坚持土地社会主义公有制、确保国家经济社会稳定,这也是最新修订的《土地管理法》的基本原则之1。

原标题:有了生态,土地不再“哭泣”

TAG:

推荐阅读

-

赵本山女儿球球直播首秀获大腕捧场蹭天佑热

最近一段时间赵本山女儿球球和喊麦哥分手的消息闹的是沸沸扬扬,虽然说年轻人谈个恋爱没有什么不好,但是因...[详细]

-

杨幂春节与刘恺威小糯米团圆而赵丽颖王俊凯

掰着手指头数着数着,春节就到了,在这里,先祝大家狗年大吉旺旺旺旺。对于春节这个盛大的节日,想必大家早...[详细]

-

你过的生活暴露了你的眼界

前半生《我的前半生》已经刷爆了朋友圈。剧中的台词反应了太多的现实问题,句句扎心!这部剧主要前半生《我...[详细]

-

余苑绮一天吃8个苹果患癌好吓人

吃苹果还能患癌,能不能愉快的玩耍了。台湾歌手余苑绮一天吃8个苹果就患癌,经过化疗终于抗癌成功。吃苹果能...[详细]

-

女星卸妆恐怖照刘嘉玲林志玲太吓人

以前素颜照对女明星来说是个 雷区 ,轻易不被触碰,如今微博流行,不知道是否对自己自信了,女明星们纷纷主动...[详细]

-

什么情况下可以考虑复婚

夫妻很多的离婚夫妻,他们在离婚的时候,或许真的是因为在当时的气头上,或者因为某一个事件上,夫妻很多的...[详细]

图文聚焦

-

-

乳腺癌防治月 富士胶片携手粉红丝带传递粉红力量

上海2025年10月30日 /美通社/ -- 每年的10月是世界

-

/稿件更正 -- 医疗器械创新网/

由 医疗器械创新网 通过美通社发布的新闻稿件

-

创领前沿,新启华章:蔡司八赴进博之约,携"首发首展"成果亮相

上海2025年10月30日 /美通社/ --第八届中国国际进

-

/稿件更正 -- 医疗器械创新网/

由 医疗器械创新网 通过美通社发布的新闻稿件

-

西门子医疗与养和医疗集团签署合作备忘录

依托亚洲首台光子计数模拟定位CT,携手推进精

-

新桥生物子公司 Visara 将 VIS-101 在大中华区及部分亚洲国家的独家许可转让给...

新桥生物子公司 Visara 将 VIS-101 在大中华区及部

-

-

-

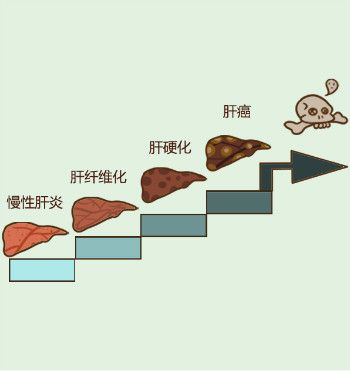

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线