为什么中国人老遇上电信诈骗?这份调查可能揭露了真相!

调查显示,有57%的消费者愿意提供诸如定位信息、在网上互动最多的5位好友的姓名之类的个人隐私来换取福利。

“我是你领导……”、“我们是XX节目组……”、“您的号码已绑定XX服务,退订请回……”

回想1下,我们是从甚么时候开始遇上各种来路不明的短信和电话号码,又是从什么时候开始渐渐习惯,还时不时写段子调侃的?

很多人会回答“这些几年前就有了”,事实上,国家对电信欺骗的打击力度,最近几年来也在不断提高。据新华网报导,2016年1至11月,全国共阻截、清算涉案银行账户60余万个,关停涉案电话号码80余万个;共破获各类电信网络欺骗案件9.3万起,查处背法犯法人员5.2万人,同比均成倍增长。

但每经小编注意到,引发公众对电信欺骗普遍关注的“徐玉玉案”,其实刚过去5个多月。

而且据媒体报导,直到鸡年春节前夕,“徐玉玉案”都还没有报送审查起诉,处于侦察阶段。

为何中国人老遇上电信欺骗?小编注意到,近日1份来自德国某公司的调查也许能说明1些问题。

近4成中国网民愿为折扣流露隐私

电信欺骗,或说“通讯金融欺骗”,其中包括两个关键词,1个是“通讯”,另外一个是“金融”。

1方面,欺骗团伙需要借助电话、互联网等通讯工具与受骗者联系;另外一方面,完成联系后,他们还要通过刷卡、取现、转账等金融行动实现资金的非法占有。不论欺骗方法多么千变万化,它都没法跳出这两个关键词。

在通讯阶段,欺骗团伙为博取受骗者信任,经常以1些较为私密的个人信息作为筹马,这也是所谓的“精准欺骗”。

这些隐私信息从何而来?此前的报导中,业内人士认为有3种泄漏途径:

1种是接触到数据的工作人员泄漏数据;

1种是黑客入侵目标获得数据;

还有1种是第3方IT系统服务公司在提供服务时获得数据并泄漏。

但是每经小编注意到,我们可能疏忽了1个更加根本的泄漏源——我们自己。

1月27日,德国消费调研公司(GfK)公布了1份多国在线问卷调查的结果,调查显示,与其他国家相比,中国的网络用户更愿意为取得折扣等优惠流露个人信息。

“我愿意用我的个人信息(包括但不限于病例、财务数据、驾驶记录、家庭水电费等),来交换1些福利,比如低价折扣或私人订制的服务。”

在该调查中,参与者需要从1(完全反对)到7(完全同意)当选出1个数字,来描写自己上面这句话的认同度。

结果显示,来自17个国家的受访者中,有27%的网络用户愿意用个人信息换取折扣,表示“完全不愿意”的唯一19%。

从年龄上看,30⑷0岁之间的用户最愿意流露自己的隐私,比例为34%;20⑶0岁的用户紧随其后,为33%;15⑴9岁的用户为28%。

值得注意的是,该调查还指出,表示愿意流露隐私换取折扣的中国网络用户竟高达38%,远高于27%的平均线;明确表示不愿意的只有8%。

从性别上看,中国女性网络用户表示愿意的比例就更高了,为42%。

其它“愿意”比例居高的国家还有墨西哥(30%)、俄罗斯(29%)和意大利(28%);“不愿意”比例居高的国家则是德国(40%)、法国(37%)、巴西(34%)、加拿大(31%)和荷兰(30%)。

再回想1下,你是不是曾为了换小礼品、办各种会员卡或参加商家优惠活动,填写过自己的姓名、电话号码,有时乃至是身份证号、住址?又或是在网上,为了玩1些“测运势”、“查1查多少人拉黑你”之类的小游戏,轻易地勾选了“允许访问我的通讯录、好友信息”?

如果依照上述调查结果,可以说,近4成中国网络用户的隐私信息都还没被黑客“拖库”、“撞库”,就已面临被欺骗团伙歹意套取、导入黑产的风险。

为何我们1见“小福利”就把持不住?

每经小编注意到,GfK公司的调查其实不是唯逐一份针对此类消费者行动的调查。

去年1月,美国独立民调机构皮尤研究中心(Pew Research Center)发布的1份名为“隐私与分享(Privacy and Sharing)”的报告显示,在美国,51%的受访群体在面对“用隐私换折扣”的情况时表示谢绝;33%的受访者认为“可以接受”,还有15%则表示要看具体情况。

而早在2013年,计费和客户服务(CC&B)软件公司Amdocs发布的1则调查报告也明确指出,“消费者已意想到,个人信息可以用来换取更好的服务和回报;用户数据有可能成为新的行业货币(industry currency)”。

该调查显示,有57%的消费者愿意提供诸如定位信息、在网上互动最多的5位好友的姓名之类的个人隐私来换取福利,54%的受访者乃至同意将这些信息移交给第3方。(可见,有时候信息泄漏源头不在自己,还可能被朋友“出卖”)

Amdocs公司在报告中提到:

1、过半消费者在得知可以得到更优惠的价格、更好的网速、更优先的服务时,就会更加愿意分享个人信息。

2、3到4成的消费者在面对返现、积分、优惠券等直接关系到钱的福利时,也愿意流露自己的个人信息,还有36%的消费者乃至愿意“白给”……

为何我们看到“小福利”就把持不住?难道“贪小便宜”真是人类的普遍心理?小编注意到,Amdocs公司还指出了这样1点:

消费者的信任可以被充分开发。鉴于56%的消费者愿意信任向他们提供服务的人/机构,这些服务提供方大可将搜集到的数据精准利用到新的商业模式中,比如“卖给第3方”。

可见,造成许多消费者容易掉以轻心的缘由,1方面是对自己的隐私认识还不够充分;而另外一方面,对那些带着福利来套取信息者的天然信任,也让很多人放松了警惕。

所以,以后再遇到要用个人信息换取的小恩小惠可得当心了!

-

王栎鑫娇妻与女儿强势同框王大姐躲床头实力

自从娱乐圈刮起晒娃风后,很多明星夫妻也不再将婚姻藏得严严实实,不仅夫妻之间会高调秀恩爱,对儿女的生活...[详细]

-

中印现在有多紧张连在印旅游的台湾人都倒霉

中印边境的紧张局势也波及到了台湾。27日 , 两名台湾大学生赴印度旅游 , 在靠近克什米尔的喜马偕尔邦首府西姆拉...[详细]

-

随性又百搭千万不要错过这件单品

原标题:随性又百搭,千万不要错过这件单品 很多人的印象里Polo衫和时尚没什么关系 能穿它的场合只有运动的时...[详细]

-

尹正发了一条微博陈赫看到后转发评论说准备

相信一提到尹正和陈赫的关系,那绝对可以说是好的穿一条裤子都嫌弃裤子太肥的那种,两人不仅在综艺节目上打...[详细]

-

时代影响力发片单王朔编剧新作不老奇事将拍

原标题:时代影响力发片单 王朔编剧新作《不老奇事》将拍 时代影响力发布会 搜狐娱乐讯 (哈麦 文 小明 视频)...[详细]

-

裴勇俊朴秀珍二胎女儿凌晨出生母女均平安

裴勇俊 朴秀珍新浪娱乐讯 韩国演员裴勇俊、朴秀珍的二胎女儿于10日顺利出生。据某媒体10日的报道,裴勇俊于10日...[详细]

-

-

未来已来:拜耳健康消费品打造进博AI论坛,赋能大众自我健康管理

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 在AI技术重塑全球

-

诺华公司携手腾讯新闻《超级问诊》亮相进博会,多方合力破解心血管慢病"管理难题"

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 在第八届中国国际

-

诺和诺德"健康生态联盟"2.0亮相进博,新版"诺和关怀"同步登场

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 11月7日,第八届中

-

诺华与京东健康深化合作,携手推动创新成果加速惠及更多患者

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 在第八届中国国际

-

贝亲亮相2025进博会:以"巢"为题,演绎母婴家庭美好生活方式

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 第八届中国国际进

-

多特瑞全球首发艾草精油 携手"邻居"探索精油应用新可能

上海2025年11月7日 /美通社/ -- 进博会"八届全

-

-

-

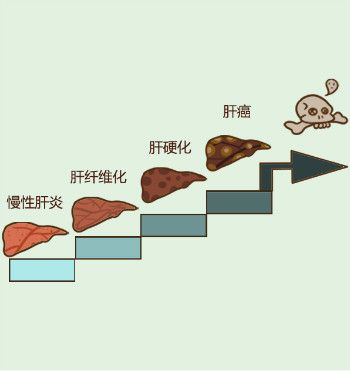

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线